![]()

6.「模倣魔(もほうま)」について

(1才半〜2才半頃)

1才頃より好奇心のおもむくままに周囲の物に対して探索行動をしたり、大人の言動を模倣して行動していた赤ちゃんは、2才前後をピークとして生活の全てが模倣であるような行動をするようになります。こうした赤ちゃんの発達ぶりは、「模倣魔」と言われます。

赤ちゃんの模倣行動は喃語期に大人が「オー」と語りかけると「オー」と返答したり、大人の手指の動きを模倣して手遊びをするなど1才以前より見られますが、2才前後の模倣行動は顕著です。

でも、赤ちゃんは大人に模倣しなさいと言われて模倣するのではありません。模倣行動は赤ちゃんが単に遊ぶことだけでは物足りなくなり、周囲の人の行動に関心の目を向けるようになることから始まります。したがって、赤ちゃんにとって模倣することは遊びのひとつです。

赤ちゃんは周囲の人のやることなすことをすべて模倣の対象とするようになり、一日中、模倣行動ばかりするようになります。あまりに大人そっくりの行動に苦笑させられたり、そのかわいらしい仕草に魅了されてしまいます。

〈言葉の模倣〉 |

たとえば、言葉の面では赤ちゃんの目の前で「ブー」と息を吐き出すと、模倣して口唇をいったん閉じて「ブー」と息を吐き出したり、大人が「ママ」と言うと模倣して「ママ」と言います。赤ちゃんにとっては単なる模倣行動であっても、ママという言葉は母親にとってママと呼ばれママ大好きという感情がこめられた言葉として受けとめられます。 母親は「ママ」と呼ばれたことに感動し、「上手にママが言えたね、ママってもっと言ってごらん」とほめます。こうしたやりとりがいろいろな場面でくり返されて、赤ちゃんは片言が言えるようになっていきます。行動の面では大人を小型化したような行動をします。 |

鏡台の前に座って母親そっくりの手つきで化粧品を扱い、化粧をします。赤ちゃんは母親のようにお化粧を自分でしたかったのです。母親がおどろいて赤ちゃんの仕草を笑うと自分の行為が認められて満足します。

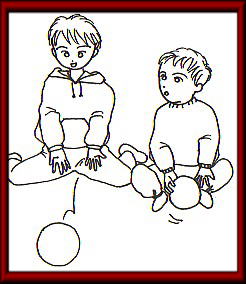

遊びの面でも模倣遊びが始まり、年上の子供のあとをついてまわったり、上手にできないのに同じような遊びをします。例えば、お兄ちゃんがボールを転がしているとボールに接近して転がします。「お兄ちゃんみたいにボールをころがせたね」と言われると、赤ちゃんは自分の存在がアピールできたことで満足した表情を見せます。

〈お母さんをまねてお化粧〉 |

〈お兄ちゃんをまねてボールころがし〉 |

身辺動作の面でも模倣が始まり、しだいに自分でやろうとするようになります。それまでスプーンをもたせても机をトントン叩いたりして遊んでいた赤ちゃんは、自分でスプーンを使ってみたくなり真似してスプーンで食べ物を口に運びます。「自分で食べておりこうね」とほめられると嬉しくてくりかえしスプーンを使うようになります。こうしてスプーンを使うことが習慣化します。

このように赤ちゃんの模倣魔としての言動には知恵の発達だけではなく、心の成長が深く関連していることがわかります。つまり、赤ちゃんは心の成長に支えられて行動を起こし、模倣行動に対する大人の反応ぶりをとおしてますます大人との心の交流を深めていきます。

【まとめ】

赤ちゃんの発達過程に模倣魔の時期があるということは自然の摂理とはいえ、すばらしいことです。赤ちゃんは大人の言動を見たり聞いたりして模倣することにより、またうまくできない時は大人の援助を受けながら行動することにより、そのもののもつ文化(名称、使い方など)や生活習慣を学び、ひいては知恵を発達させていきます。

また同時に言葉も模倣しながら獲得し、日常生活に必要な言葉をおぼえ、周りの人とのコミュニケーションを言葉でかわすことができるようになります。

模倣魔の時期がすぎても赤ちゃんは、模倣することにより、さらにいろいろなことを学習していきます。

【模倣魔の発達が見られない赤ちゃん】

2才前後になっても模倣魔にならない赤ちゃんがいます。この時期に顕著な模倣行動が起こらないと、模倣することによって学ぶということができないため、結果的に言語や知恵や対人関係において遅れが生じてしまいます。したがって、すみやかに模倣行動を引き出すように赤ちゃんに関わってあげることが必要です。

〈大人のしぐさに関心を持たせるようにはたらきかける (「こっちむいて」と言いながら手を動かす) 〉 |

こうした赤ちゃんは一般的に周囲の人への関心が弱いです。したがって、対人関係を作る土台であるアイコンタクトをとりながらの強いふれあい(抱っこやおすもう、しつけなど)により、他者への関心を育てるとともに、目の前で手遊びをしたり、手洗いやボタンはめや台ふきなどの動作をゆっくりと見せて、他人の言動に関心を持つように指導していきます。 赤ちゃんが人の動きを注視したり、少しでも模倣したらほめてあげます。常に大人は赤ちゃんの目と耳を自分のほうに向けさせてから行動をとるように努力します。 |